女子15万存款被农行偷偷改成“购买”,“怀疑被购买了理财产品”,银行回应:没有解释的义务

四川成都,女子去农行网点转存15万元定期存款,发现存单上“存款”一栏变成了“购买”。女子问工作人员,存款怎么变成了购买,我购买了什么?工作人员却说,购买就是存款。女子要求银行给出具体解释,更欺负人的是,银行回应:没有解释的义务!

(案例来源:九派新闻)

李芳在存款窗口,大声质问工作人员:“为啥我的存款变成了购买?你说清楚,我购买的是什么?”

李芳深度怀疑,自己的15万存款,被工作人员偷偷办成了购买理财产品。

然而,工作人员却显得异常平静,轻描淡写地回答:“购买就是存款,是一样的。”

李芳不信:“你是糊弄小孩子吧?”

李芳有一笔15万元的存款到期了,考虑到家里暂时用不到这笔钱,她便去农行的网点办理转存。

轮到她办理业务时,李芳说明了自己的需求,转存定期3年,工作人员很快就办妥了。

这15万元是家里唯一的一笔存款,李芳怕出差错,在拿到存单后,当场仔仔细细的看了一遍。

然而,这一看却让她发现了一个大问题,存款单的存款一栏,写的是购买?

李芳顿时出了一身的冷汗,幸亏多看了一眼,自己明明存的是定期存款,怎么会变成了购买?

李芳赶紧问工作人员:“我办理的是定期存款,而存款一栏为啥不写存款,而写了购买,我购买了什么?”

然而,工作人员说:“购买就是存款,存款就是购买,都一样。”

虽然工作人员这么解释,但李芳不能理解:“那你为啥不写存款?”

工作人员却说她的业务已经办完了,对她的质疑不想做过多的解释,而是叫了下一位储户。

李芳立马不干了,在她的认知里,存款和购买完全是两个不同的概念,也代表着不同的资金用途。

存款是没有风险的存储,而购买则是花钱买了某种产品。

李芳着急了:“你把我的存款悄咪咪的给我改成了购买,经过我的同意了吗?”

而工作人员却根本不想解释,只是让她快点离开。而李芳在没有弄明白怎么回事之前,不敢离开半步。

“如果我的钱被骗了,到时候你们不认账怎么办?”李芳的语气中充满了担忧和愤怒。

15万,对普通家庭来说是他们省吃俭用的全部积蓄,用来作为备用金,是对未来的安全感。

然而,面对李芳的质疑,工作人员表现的越来越不耐烦。

李芳没有得到满意的答复,她肯定不敢离开的,只要自己离开了,这笔业务就等于是成立。

就算以后再发现这里面有什么猫腻,他们可将责任推得一干二净。

对李芳的再次追问,工作人员却说:“我们无权解释,如有疑问,你可以找上一级支行。”

她还想再问个明白,但工作人员开始躲避她,李芳心中的疑惑更大了。

为了给自己留个证据,她用手机拍下了存单,并对现场录像。

而保安上前阻止李芳拍照,理由是银行不允许私人拍照、录像,并试图将李芳赶出银行大厅。

看着后面排队办理业务的人群,李芳只好离开了银行。

但她始终不放心,也不明白,15万元到底购买了什么?于是,她把自己的遭遇发到了网上。

立马就有很多人发表了留言,称自己家人在银行存款时,有过类似遭遇。

并提醒李芳赶紧去把15万元取出来,否则可能会血本无归。

这下李芳更担心了,他联系了媒体,想得到媒体的帮助。

然而当媒体联系到农行工作人员后,工作人员仍是那一句:“我们没有解释的义务,请联系上级支行。”

但是,媒体联系上级支行时,蹊跷的是,电话根本打不通。

然而,可能因为关系到老百姓的切身利益,事件引起了人们的广泛关注,很多人参与评论留言。

那么,从法律角度该如何看待此事?

1、银行侵犯了储户的知情权。

根据《消费者权益保护法》第8条规定:消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。

银行工作人员,未向李芳清晰、准确地说明“购买”的具体含义,和所购买产品的性质。

李芳有权要求银行对此做出明确的解释。

2、关于存单的格式合同问题。

银行提供的存单,属于格式合同,李芳对存单上“购买”一词的理解存在争议。

根据《民法典》第498条规定:对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释。

对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

也就是说,工作人员应针对储户对“购买”和“存款”两个词不同理解,做出合理的解释。

3、银行的行为可能构成违约责任。

根据:《民法典》第577条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

本案中,如果银行与李芳之间,存在明确约定,而银行未按照约定准确表述业务性质,导致李芳产生误解。

就属于履行合同义务不符合约定的情况,银行应当承担相应的违约责任。

最终,农行回应:李芳购买的“银利多”是农行的一款定期存款产品,由于工作人员使用了“购买”一词,导致客户误解。

然而,人们不禁质疑,仅仅是误解吗?

(文中人为化名)

对此,您怎么看?

免责声明:本文转载自网络头条赵哥的法律观的普法作品,不代表本平台立场,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯和普法教育之目的。如有侵权,请在后台留言联系我们进行删除,谢谢!

相关推荐

-

误导公众认知、操纵股价!媒体:不给“小作文”容身之地

作者:佚名 2024.10.24

-

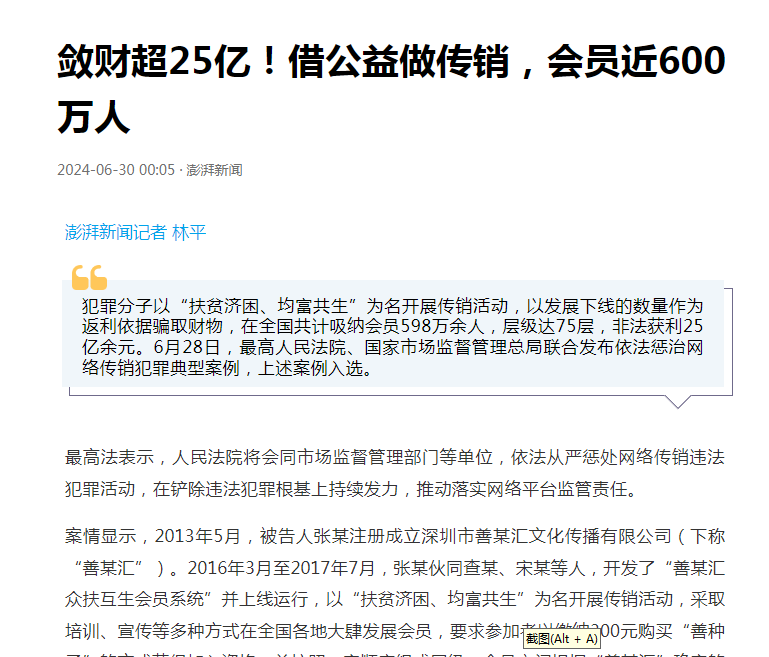

敛财超25亿!借公益做传销,会员近600万人

作者:林平 2024.08.02

-

众筹330万元遇发货难 盲盒盲卡火爆全网藏风险

作者:施本允 2025.08.01

投诉爆料 /Complaint

投诉最新爆料,了解更多资讯

- 田女士投诉宝贝1+1儿童摄影

- 田女士投诉京东商城商品页面承诺闪电退款 实则欺骗消费者

- 欧先生投诉哈尔滨龙晟雷克萨斯销售有限公司

- 黑龙江哈尔滨松北区松浦关建国协A区八号门收钱不发货 言语辱骂威胁

- 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司松浦店价格欺诈

- 肇源县肇源镇小兵裕德电动车商店消费欺诈,假冒伪劣

- 中国太平保险哈尔滨分公司保险问题

- 深圳市诺德粤通科技有限公司注销ETC事宜

- 黑龙江省金凯利建文化传媒不履行合同

- 齐市新天地房地产公司 龙江银行不给800户居民办房证

- 高先生投诉七台河客运总站强制四岁儿童购买成人车票

- 林先生投诉哈尔滨广发银行违规贷款欺骗消费者

- 500户居民投诉哈尔滨市住建局 城管局不作为 危房私自窗改门

热点新闻 /Hot news

当下时事热点,快速了解

相关推荐 /recommend

相关推荐新闻,立即了解