16省市消费者协会老年消费私域直播调查:直播间样本100%违规 价格资质多重失信

中国消费者报郑州报道(记者耿记安)10月22日,河南省、黑龙江省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、山东省、湖北省、广东省、重庆市、四川省、云南省、青海省、沈阳市、济南市、成都市等16个省市消费者组织共同开展的私域直播乱象消费调查报告出炉。报告梳理出私域直播领域在销售流程、宣传内容、产品质量、售后保障等环节存在的一系列问题。

线上调查:直击私域直播四宗“罪”

基于本次线上问卷调查数据,调查报告列出了当前私域直播领域存在的4类突出问题。

一是精准围猎老年群体:商家利用老年人信息闭塞、情感需求强、辨别能力弱的特点,通过线上渠道和线下手段(如赠送礼品、开展义诊)将其引流至封闭私域,再以“独家低价”“治病功效”话术(超40%的消费者提及),配合虚假剧情(43.91%的消费者遭遇过)对老年人实施诱导营销。

二是虚假宣传频发,可信任度极低:近半数(49.66%)消费者遭遇过“虚假/夸大宣传”,超四成(42.52%)消费者认为私域直播间内容存在违规现象,具体违规行为包括主播常使用“极限词/违禁词”、虚构原价、资质造假等;仅有17.17%的消费者选择信任私域直播间内容,占比不足二成。

三是商品售后成核心痛点,权益无保障:42.35%的消费者遭遇过“商品以次充好”,26.47%的消费者遭遇过“赠品高额运费”,还存在“售后拉黑(9.77%)”“付款不发货(6.53%)”“退换货难(15.41%)”“记录难查(9.34%)”等问题,全链路存在短板。

四是隐蔽性强,维权难度大:19.07%的消费者对私域运营不了解,增加维权难度。85.83%的消费者有初步固证意识,但证据类型集中于付款记录(60.79%)、聊天截图(51.05%),关键的“直播录屏”仅有14.32%的消费者有保存意识;14.17%的消费者无任何固证意识,5.38%的消费者在权益受损后选择“自认倒霉”,消费者维权意识与能力均存在明显不足。

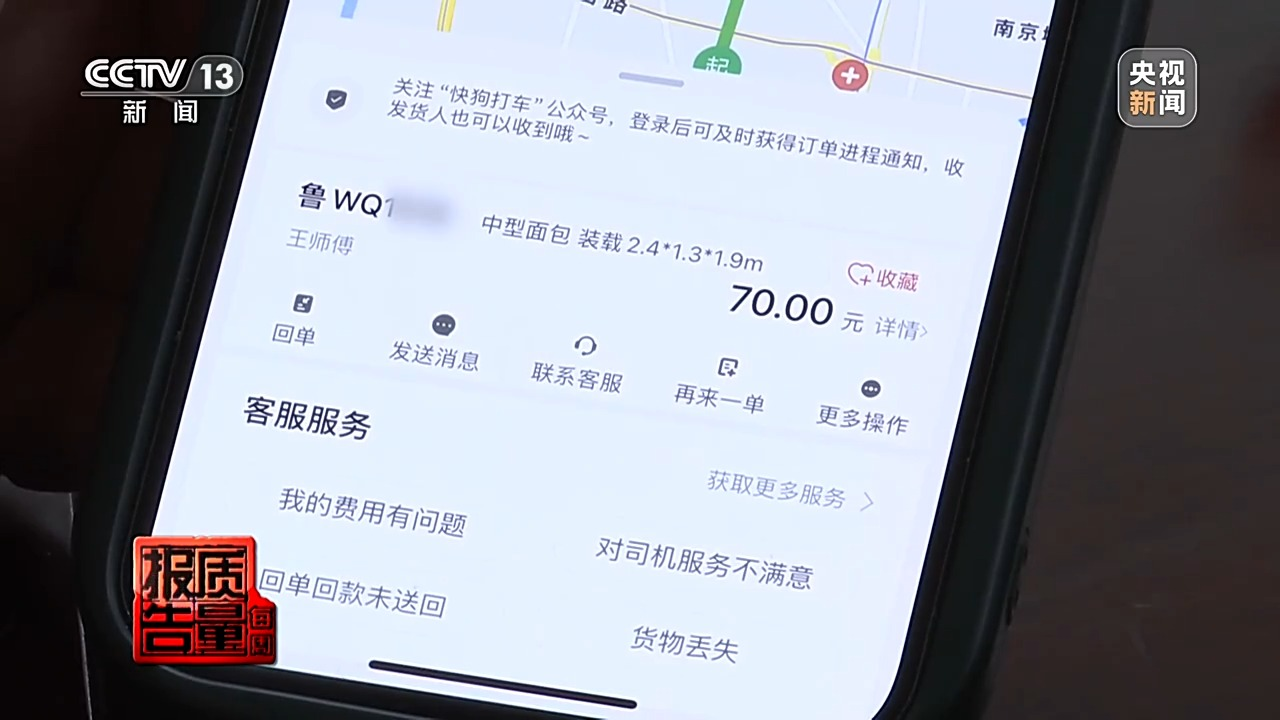

线下体察:30个直播间样本100%违规

16个省市消费者组织开展线下体察发现,私域直播间通常通过组建微信群,以赠送鸡蛋等小利为诱饵,将老年人群体诱导至线上平台,进而利用签到奖励、积分兑换、限时促销等方式,维系老年用户观看直播的黏性。在直播过程中,商家普遍存在虚假宣传、假冒专家、夸大功效等违规宣传行为,所售商品也存在价格虚高、物流信息不透明等问题。

值得注意的是,此次线下体察所涉及的30个直播间样本,均存在不同类型和程度的违规行为。

内容违规:虚假宣传与诱导手法泛滥

涉病疗效虚假宣传是违规行为中的“重灾区”。私域直播间将普通食品或饰品,宣称是具有疾病缓解或治疗功效的产品并售卖,坑害消费者。

案例分享型诱骗是私域直播间另一类常见违规手段。部分直播间为规避监管,并不直接以“小黄车”的形式挂货销售,而是采用纯连麦分享的模式对消费者进行洗脑。参与连麦的“托儿”通常情绪激动、台词熟练,反复强调产品“立即起效”“根治某病”“错过就亏”等极端承诺。此类案例分享的真实性存疑,主要体现在三点:一是分享者身份无法核实;二是所谓案例效果无医学实证支持;三是互动环节会刻意屏蔽真实用户的质疑。

打造专家人设让部分直播间更具迷惑性。这些直播间有一套惯用骗术:刻意通过角色扮演虚构权威身份,比如让主播顶着“专家”“医生”“教授”的头衔;同时搭配虚假宣传,声称其推荐的技术或产品有“相关技术突破”,误导消费者。

健康恐吓型消费让消费者难以招架。少量直播间利用老年人对疾病的担忧心理,通过刺激性文字词汇,渲染某些疾病的严重性与紧迫性,吸引老年人注意,随后通过“健康讲座”洗脑,进而推销产品。

为了规避监管,弹幕协同成了很多私域直播间逃避内容违法的惯用方式。报告指出,部分直播间主播表现异常谨慎,在口播内容上不直接违规,而是通过弹幕中的“消费者”提问或“分享”间接传递违规信息,如暗示治疗效果或夸大功效。而这些所谓的消费者“提问”和“分享”往往都是直播间刻意设计的。

商品欺诈:价格、功效与资质多重失信

调查报告指出,在价格维度,虚构原价制造溢价是很多私域直播间的主要欺诈手段之一。消费者组织在体察中发现,部分直播间先刻意宣称原价高昂,再逐步降价,制造价格落差,从而给老年人营造“占便宜”的心理错觉,完成诱导消费。

在功效维度,私域直播间普遍存在虚假与夸大宣传。报告指出,许多私域直播间公然违背《广告法》中关于禁止使用医疗用语或易与药品、医疗器械相混淆用语的规定,这种误导性宣传容易使消费者,尤其是深受关键问题困扰的中老年群体产生错误认知。

在资质维度,私域直播间的主要误导方式是“伪造权威+剧情营销”。这些直播间通常会安排人员假扮专家,并用“服务知名人士”等虚假经历背书;同时鼓吹“祖传中医秘方”,还会上演“下跪谢恩”等情景剧。这些操作的本质,是用虚构的资质和夸张的剧情,替代真实的认证,从而误导消费者。

报告显示,私域直播间普遍运用黏性构建、情感绑架、精密诱导3种策略。很多直播间在营销过程中,存在大量精心设计的行为诱导机制,通过持续性的情感与时间投资捆绑用户,大幅提高消费者退出门槛与维权放弃率。

售后障碍:物流与证据缺失加剧维权难

报告明确,物流信息缺失与查询障碍加剧了消费者在私域直播间消费的维权难度。部分商品发货缓慢,商家常以“系统升级”“仓库整理”等理由敷衍拖延,导致消费者无法掌握商品实际状态,维权缺乏基础依据。

诱导消费者线下支付是私域直播间规避责任的常用“法宝”。部分直播间常常会引导消费者跳出平台交易,转而通过线下报名预订、私下转账或现金支付等方式完成购买。

直播内容隐匿与证据灭失,是造成消费者被侵权后取证难的核心原因。私域直播间普遍没有直播回放功能,消费者无法回看直播内容、商家所作出的承诺以及展示的商品效果等关键证据;如果没有现场取证,一旦遭遇侵权,消费者便会面临举证难的尴尬。

运营规避花招多:反调查与隐蔽化策略升级

在节点资格审核环节,很多私域直播间设置了严密的多节点资格审核机制,入群渠道严格控制,仅限内部工作人员邀请方可进入,陌生人入群一经发现会被立即移除。

另外,私域直播间还存在“规避式责任转移”的情况。镜前主播直接宣称治病功效的表述有所减少,转而大量采用“用户分享”形式,由雇佣的“托儿”冒充消费者讲述使用效果。经营方不明确声称主播为“专家”,而是通过场景布设、服装道具、专业术语堆砌等方式刻意营造权威氛围,使消费者产生“主播是专家”的误导联想。

相关推荐

-

黑龙江“3•15 金秋购物节”公益活动启动

作者:李洪涛 2025.09.16

-

致公党海南省委建议:增强离岛免税购物政策聚商效应

作者:佚名 2023.03.15

-

黑龙江省伊春市消协选举产生新一届理事会

作者:刘传江 2025.07.25

投诉爆料 /Complaint

投诉最新爆料,了解更多资讯

- 田女士投诉宝贝1+1儿童摄影

- 田女士投诉京东商城商品页面承诺闪电退款 实则欺骗消费者

- 欧先生投诉哈尔滨龙晟雷克萨斯销售有限公司

- 黑龙江哈尔滨松北区松浦关建国协A区八号门收钱不发货 言语辱骂威胁

- 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司松浦店价格欺诈

- 肇源县肇源镇小兵裕德电动车商店消费欺诈,假冒伪劣

- 中国太平保险哈尔滨分公司保险问题

- 深圳市诺德粤通科技有限公司注销ETC事宜

- 黑龙江省金凯利建文化传媒不履行合同

- 齐市新天地房地产公司 龙江银行不给800户居民办房证

- 高先生投诉七台河客运总站强制四岁儿童购买成人车票

- 林先生投诉哈尔滨广发银行违规贷款欺骗消费者

- 500户居民投诉哈尔滨市住建局 城管局不作为 危房私自窗改门

热点新闻 /Hot news

当下时事热点,快速了解

相关推荐 /recommend

相关推荐新闻,立即了解

-

致公党海南省委建议:增强离岛免税购物政策聚商效应

致公党海南省委建议:增强离岛免税购物政策聚商效应